Ivy Bridge新架构引爆核心新亮点

IT168 12年04月06日 16:00 【转载】 作者:刘策 责任编辑:尤佳

导读:英特尔信息技术峰会(IDF)是全球久负盛名的信息技术行业峰会之一,2012 IDF将于4月11日、12日在北京国家会议中心隆重举行,这也是自2007年以来连续第6年在中国首发。

Ivy Bridge新架构引爆核心新亮点

对于英特尔的最富盛名的Tick-Tock(工艺年-架构年)战略想必大家都略知一二。Tick-Tock就是时钟的“嘀嗒”的意思,一个嘀嗒代表着一秒,而在Intel的处理器发展战略上,每一个嘀嗒代表着2年一次的工艺制程进步。今年是Tick-Tock中的“Tick”年,代表着工艺的提升、晶体管变小,并在此基础上增强原有的微架构。本届IDF上我们将看到英特尔最具重磅战略的产品——Ivy Bridge处理器。

提到Ivy Bridge微架构处理器,首要的特性就是采用了22nm工艺,这也是它Tick定位的重要内容。不过相比上一代的Sandy Bridge处理器来说,Ivy Bridge微架构处理器的改变是全新的,不仅仅是工艺的改进,更重要的是晶体管工作方式的改变。

MOSFET发展过程

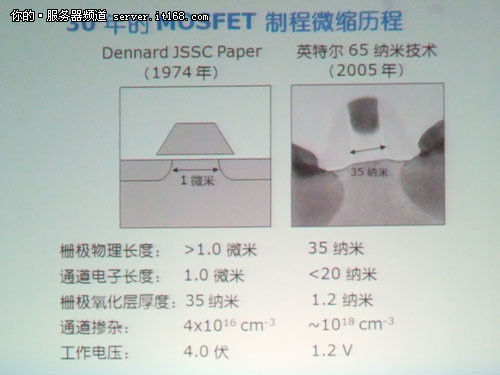

在30年前,处理器的MOSFET制程还在1萎靡以上,而到了30年后的2005年,处理器的制程已经降低到了65nm。随着晶体管体积的降低,处理器的功耗也有着明显的下降。根据英特尔Tick-Tock战略,每2年处理器的制程降低到原来0.7倍。

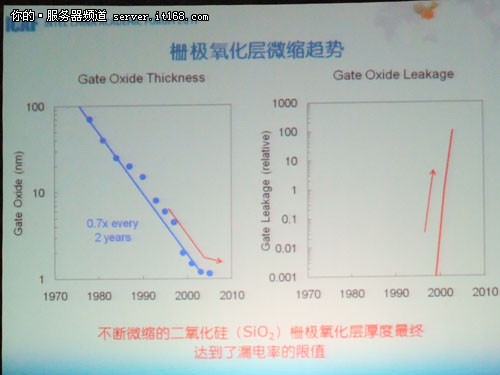

原有的技能已经不能满足当前的要求

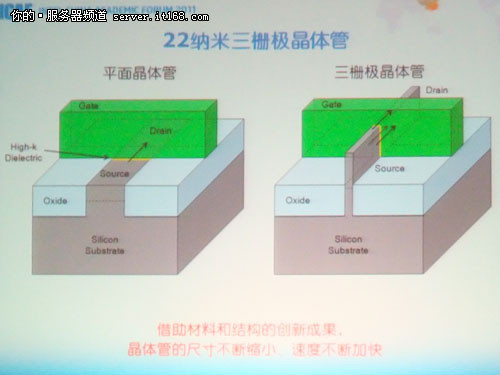

我们都知道,处理器的主要原料为二氧化硅,而如何能够将二氧化硅转化为昂贵的晶圆,其中存在着许多复杂的工艺。而当晶体管的体积原来越小,新的问题出现了——在应变硅、高K金属栅极都已经完成自己的使命之后,晶体管的漏电问题已经越来越严重,已经超出了功耗允许的范围。于是,3D晶体管技术出现了,3D Tri-Gate晶体管架构能够有效提高单位面积内的晶体管数量,使得非常适合轻薄著称的移动设备,它将取代CPU领域现有的2D架构,手机和消费电子等移动领域都将应用这一技术。

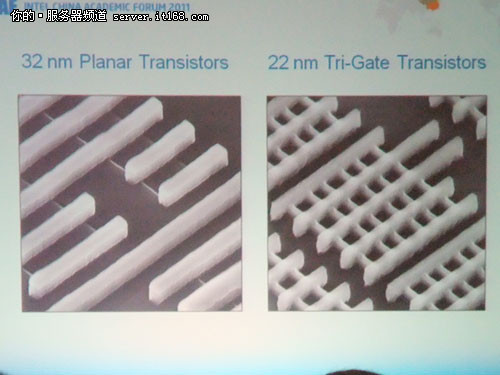

22nm与32nm的工艺对比

3D Tri-Gate使用一个薄得不可思议的三维硅鳍片取代了传统二维晶体管上的平面栅极,形象地说就是从硅基底上站了起来。硅鳍片的三个面都安排了一个栅极,其中两侧各一个、顶面一个,用于辅助电流控制,而2-D二维晶体管只在顶部有一个。由于这些硅鳍片都是垂直的,晶体管可以更加紧密地靠在一起,从而大大提高晶体管密度。

这种设计可以在晶体管开启状态(高性能负载)时通过尽可能多的电流,同时在晶体管关闭状态(节能)将电流降至几乎为零,而且能在两种状态之间极速切换。英特尔还计划今后继续提高硅鳍片的高度,从而获得更高的性能和效率。

随着关注者的呼声越来越高,Ivy Bridge在没发布之前就已经赚足了媒体的曝光率,其热度也日益高涨。如今,最后一层淡淡的面纱就要揭开,我们将看到Ivy Bridge的真容。

腾讯微博

腾讯微博